Dezassete andares de discórdia numa cidade onde todos parecem falar línguas diferentes: a Torre de Picoas não sobe até ao céu, mas talvez nos possa tornar maiores.

Dezassete andares de discórdia numa cidade onde todos parecem falar línguas diferentes: a Torre de Picoas não sobe até ao céu, mas talvez nos possa tornar maiores. A Vogue esteve com Patrícia Barbas, a arquiteta do projeto, que nos mostra que enquanto falamos de polémica também podemos falar de poesia.

Patrícia veste camisola em neoprene, Sonia Rykiel. ©Fotografia de Sérgio Santos. Styling de Cláudia Barros.

Patrícia veste camisola em neoprene, Sonia Rykiel. ©Fotografia de Sérgio Santos. Styling de Cláudia Barros.

FPM 41. É no 41 da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, que se ergue o tomo do desacordo que tem desafiado os entendimentos que temos da cidade, tem provocado as nossas preferências estéticas, tem chocado tradições e recuperado o saudosismo que não conseguimos largar do sangue. As críticas variam entre as dificuldades para estacionar, o transtorno do trânsito nas Avenidas Novas, a demolição dos edifícios devolutos que há anos assombravam fantasmagoricamente o lote, a perturbação da paisagem (que, na grande maioria, já contava mais histórias de betão do que palácios encantados). Assembleias de moradores, deputados, Câmara Municipal de Lisboa, arquitetos de sofá: já todos tiveram uma palavra a dizer sobre o que chamam arranha-céus, de tal forma que o edifício tomou proporções míticas que vão muito além dos seus 17 andares naquilo a que poderíamos chamar um ex-líbris da silly season. É verdade que contra gostos há poucos argumentos, e quem não se sente atraído pela beleza da Torre de Picoas dificilmente será persuadido a encará-la como um monumento à modernidade, como uma evolução natural da cidade ou até, como é a visão desta humilde jornalista, uma fresca ode à elegância. Só que também não há argumentos contra os factos: o edifício é imponente, grande, e será muito difícil que gere uma opinião neutra. Vai, inevitavelmente, mexer de forma irresolúvel com uma artéria icónica da cidade. Vai infligir-se na nossa memória coletiva, vai obrigar-nos a lidar com ele todos os dias. E, para quem ainda não o conseguiu engolir, vai permanecer um distúrbio visual. “Eu não consigo ver isso, porque nem foi nossa intenção perturbar”, diz-nos Patrícia, quando conversamos sobre as críticas. “A nossa visão é que nós desenhámos aquele edifício para aquele lugar, e, portanto, no fundo está a contribuir para que se continue a contar uma história. Não é, de todo, com um princípio de perturbação, porque há projetos que são provocatórios, mas neste caso não.” Mas o ateliê Barbas Lopes já sabia à partida que este nunca seria um empreendimento fácil e consensual. Quanto maior o projeto, maior o burburinho e maiores os cataclismos, até “porque aquilo é um lote histórico em Lisboa. E a prova disso é que pelo menos desde os anos 70 que há projetos desenhados para aquele lote, desde o Conceição Silva, Teotónio Pereira, Ricardo Bofill, Tomás Taveira, entre outros. Se um lugar na cidade está expectante que alguma coisa aconteça é porque não é uma coisa fácil, e isso também dá luta. É um privilégio poder desenhar finalmente um edifício para ali, e não só o edifício, mas o espaço envolvente. Também por isso termos feito o reperfilamento da Fontes Pereira de Melo, fomos da escala urbana de vias, até ao puxador que dá acesso à casa de banho, ou a sanita, ou a saboneteira, isso é muito estimulante”.

“Tudo o que é edifícios em altura em Lisboa é sempre motivo de conversa”

Recuemos agora no tempo, para 2014 e para quando aquele lote de 2.144 metros quadrados nos contava a história de uma Lisboa que morreu. O promotor privado, Rockbuilding, lançava um concurso de ideias que não abrangia apenas o edifício de escritórios mas todo o planeamento da praça circundante, que deveria abranger uma fluidez entre a Fontes Pereira de Melo, a Latino Coelho e a 5 de Outubro. Teria, idealmente, de existir uma relação harmoniosa com monumentos emocionais como a Maternidade Alfredo da Costa e a Casa‑Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Prémio Valmor em 1905 e classificada como Imóvel de Interesse Público. Teria, também, implicitamente, de falar de como a Lisboa de hoje e de amanhã se refrescou, mas como continua perdidamente apaixonada pela história que escreveu. O concurso foi lançado a sete ateliês e o único critério foi que fosse para arquitetos na casa dos 40 anos com prémios internacionais no currículo. O júri, presidido por Manuel Aires Mateus, escolheu a proposta do ateliê de Patrícia Barbas e Diogo Seixas Lopes.

Esta proposta consistia num edifício de dois blocos interligados, um com 17 andares com face para a Fontes Pereira de Melo e outro mais baixo, de 13, que olharia para a Maternidade. A Torre posicionar-se-ia num canto do lote para que tudo o resto fosse espaço verde e uma rua pedonal – entre o edifício e a Casa‑Museu. O pânico, o horror, 17 andares. Arranha-céus. E nem sequer é a única, apesar de ser a primeira em algumas décadas a causar um impacto profundo. Será que o projeto do ateliê ARX para a Almirante Reis e a Infinity Tower, de Miguel Saraiva, com 26 andares que rasgarão o céu de Sete Rios, vão sofrer dos mesmos males? Ou o FPM41 foi a cobaia? “Tudo o que é edifícios em altura em Lisboa é sempre motivo de conversa”, diz-nos Patrícia. “É histórica esta relação dos lisboetas com os edifícios em altura. É curioso que os próprios lisboetas viajem para qualquer cidade e não estranhem ter edifícios de uma época misturados com os de outra, edifícios em altura em contraponto com edifícios mais baixos. Mas há uma reserva, uma resistência a estes edifícios em Lisboa. Temos várias tentativas, e não estamos a falar de arranha-céus, que isso é um engano, mas o projeto do Foster para Santos, do Siza para Alcântara, a cidade está cheia de projetos que ficaram na gaveta. Mas é um processo natural tentar, numa cidade, subir, até para conseguir libertar chão e espaços verdes e espaço público. Não é, de certeza, a cobaia, mas espero vir a contribuir para a alteração deste paradigma, para a relação dos habitantes com a cidade.” Os mesmos habitantes que, como disse Delfim Sardo na apresentação da Trienal de Arquitetura – que teve lugar, precisamente, no estaleiro da Torre de Picoas – padecem de uma “nostalgia da cidade perdida?”. “Sim, nós temos essa melancolia, não só em relação à cidade, mas ao passado, por isso acho que algumas questões relativamente à cidade têm a ver com isso, e com a resistência à mudança. Lembro-me quando estávamos a fazer a obra de reperfilamento da Fontes Pereira de Melo, eu adorava ir à obra de táxi. Os taxistas são naturalmente conversadores, nem é preciso puxar muito e, não sabendo quem tu és, dizem exatamente aquilo que pensam, não fazem cerimónias. Por isso aquilo servia para eu auscultar, e é engraçado que entre o início da obra – até pelo distúrbio que uma obra daquela dimensão tinha de provocar no trânsito – e o fim a perceção foi mudando. ‘Não, isto afinal…’ Afinal. Acho que é uma questão de se ter tempo para absorver a mudança. Há esta primeira resistência, porque, se estão a alterar, vai ficar pior de certeza – aquele pessimismo clássico – mas não é para isso que nós trabalhamos [risos].” Não, não é. Mas já lá vamos.

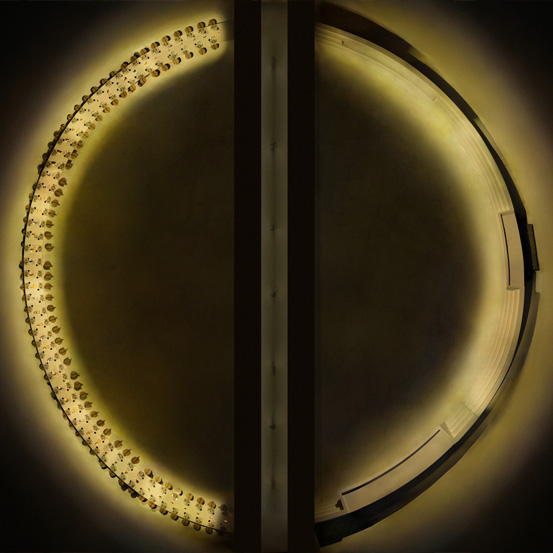

Agora viajamos para junho de 2018 e para a Fontes Pereira de Melo. Está um vento descomunal que torna mesmo difícil fotografar Patrícia, com a Torre nas costas – aqui sim, desta perspetiva, a fazer cócegas ao céu. Uma grua megalómana mexe-se com preguiça, dengosa, como se não pesasse nada e a arquiteta, que está longe de se sentir confortável à frente da câmara, está em casa quando entramos no estaleiro da obra. “Olá, Pati”, diz-lhe a segurança que depois nos arma com chapéus brancos. Saltamos pela terra enquanto nos aproximamos do edifício quase, quase pronto. É cada vez maior, naquele dourado-bronze-champanhe que espelha as nuvens e o Sheraton e Lisboa toda. De perto não está muito longe de um monumental vestido plissado, brilhante, esguio. Parece existir uma dança silenciosa entre os dois blocos irmãos, entre a Torre e Lisboa, entre todos que desbravam o sol para a fazer sorrir. Aqui, em casa, a energia de Patrícia é gritante e enquanto pisamos o betão, vai-nos contando a história que desenhou. “No caso do FPM41 acho que fizemos as perguntas certas. O projeto sofreu alterações mas os princípios estão todos lá, e ele foi capaz de absorver o que acontece num processo destes, entre licenciamentos, vontades, e isso é uma coisa que nos agrada e, hoje, consigo dizer que fizemos as apostas certas”, dir-nos-ia mais tarde. E que perguntas foram essas? “A questão de o que é que é um edifício de escritórios, e fizemos assim um estudo pela história da arquitetura sobre o que é que eram edifícios de escritórios emblemáticos, e como é que a forma de trabalhar hoje é diferente e como é que poderá ser no futuro.” Não podemos responder pelo futuro, mas podemos dizer que hoje passamos mais tempo num escritório do que em casa e, por isso, a relação com o espaço tornou-se quase emocional (demasiado emocional). Patrícia, Diogo e a sua equipa queriam que os espaços fossem o mais versáteis possível, ainda que não tenham desenhado os interiores das frações, porque “isto é shell and core, os espaços comuns do edifício e o envolto, mas, para nós, foi importante desenhar espaços que sejam mais informais ou formais na forma de quem trabalha e que o edifício seja capaz de se adaptar a essa habitação”. “Partiu logo do princípio de não ter estrutura, são espaços completamente abertos, sem pilares, para poder responder ao presente e ao futuro”, continua. “Por outro lado, também queríamos desenhar, até pelo sítio onde ele está, um edifício que não tivesse tempo, que de alguma forma fosse intemporal, se isto é possível dizer. Tínhamos referências como um edifício de escritórios que, para nós, continua a ser uma obra magnífica de arquitetura que é o Seagram, do Mies van der Rohe, que tem esse lado que podia ser de hoje, de amanhã, de ontem, não tem tempo. Depois foram as relações mais próximas com a cidade e com o local privilegiado deste edifício, que tem imensas relações à volta, que se vê de imensos sítios de Lisboa.”

”São as pessoas que vivem o edifício, que passam pelo edifício, que olham para o edifício, de longe, de perto. Há essas camadas todas em fazer um edifício para uma cidade. Na cidade é muito mais intenso, está tudo mais sujeito a escrutínios."

Entramos no lobby, com o seu pé‑direito alto, com a sua parede desenhada para que a rua entre connosco. “A localização do lobby virado para a avenida para nós era fundamental. Queríamos celebrar a entrada no edifício, porque na oferta corrente de edifícios de escritórios em Lisboa é muito usual ser uma coisa muito escondida, tens uma zona comercial e depois uma portinha, é preciso quase ter um livro de instruções para dares com os escritórios, e para nós sempre foi um motivo de desenho a entrada pela Fontes Pereira de Melo e, no fundo, fazer o fecho daquele espaço aberto. A avenida tem um alinhamento de edifícios e depois há aquele recuo do Fórum Picoas e do Imaviz que abrem ali uma possibilidade, por isso, desenhar um edifício para aquele canto, para aquele remate, tinha de ser algo que pertencesse ali de alguma forma. A entrada, para nós, era um motivo.” E depois há a consola que nos sobrevoa a cabeça, suspensa no tempo e no espaço, como se não tivesse peso nem pressa. A consola soa-nos a beleza pura e imaterial, como se num só gesto o edifício esticasse uma mão que se alinha exatamente com os edifícios vizinhos mas também cria um espaço público, coberto mas exterior, que completa a fluidez com que foi pensado o papel do peão em relação à Torre. Porque são as pessoas que fazem os edifícios, “são as pessoas que vivem o edifício, que passam pelo edifício, que olham para o edifício, de longe, de perto. Há essas camadas todas em fazer um edifício para uma cidade. Na cidade é muito mais intenso, está tudo mais sujeito a escrutínios”. A humanidade da Torre pode não ser clara à primeira vista mas torna-se óbvia quando pensamos nela. “A questão de desenhar um embasamento que era diferente do resto da fachada também era muito importante por causa da relação do peão, a relação de toque das pessoas com o edifício para ser diferente da imagem do edifício como um todo, das vistas mais longínquas”, conta Patrícia, que explica ainda que “um edifício de escritórios é um consumidor de energia, e portanto é natural e consideramos quase como obrigatório que ele tente minimizar esses consumos e que contribua para o conforto das pessoas que lá trabalham. Nós insistimos bastante na questão da ventilação natural, porque faz-nos imensa confusão desenhar para Lisboa edifícios fechados, que não se abrem. Houve esse investimento e também foi porreiro ter uns promotores e um gestor de projeto que acreditavam nisto. É obrigatório, não há que fazer uma grande bandeira de sustentabilidade porque tem de ser natural, tem de existir esta consciência, tem de encaixar naturalmente nos projetos, aparentemente sem esforço”.

As pessoas. Das pessoas e para as pessoas. Será assim com a Torre de Picoas e foi assim também com, por exemplo, o Teatro Thalia, uma das mais magníficas obras do ateliê. “É sempre bom ver como é que as pessoas e a cidade absorvem os edifícios, e os usam. Eu adoro voltar ao Thalia para ver concertos e exposições, e perceber que aquilo que nós desenhámos cumpre os objetivos que nós tínhamos em mente, de ser um espaço versátil, que pudesse ser utilizado de variadíssimas maneiras. Uma das coisas que aconteceram muito pouco tempo depois de a obra acabar, e que me divertiu imenso, foi o Open House, acho que foi o primeiro cá em Lisboa, e o Thalia estava acabadinho de estrear, e na primeira visita – porque houve várias, eu nesse ano é que fiz as visitas guiadas – foi curioso a quantidade de pessoas do bairro que apareceram, e com um espectro de idades completamente variável, não havia qualquer possibilidade de estabeleceres um padrão, mas uns sabiam da existência do teatro, outros nem faziam ideia do que existia ali, e é estimulante ver a reação dessas pessoas que estão a olhar para uma coisa que sempre existiu com um olhar novo. Foram assim uns momentos memoráveis.”

É muito frequente comparar-se o trabalho de Patrícia e Diogo a poesia. Diogo morreu em 2016 mas muito da Torre é sua, porque ele e Patrícia formavam uma equipa tão forte, tão bonita, tão épica que já se torna difícil distinguir quem pensou no quê. A Torre é dos dois e do seu ateliê, que continua a escrever estórias em verso. A Torre também pode ser um poema? “Sim. Eu estava numa troca de palavras, em brincadeira, no Archi Summit do ano passado, e usei exatamente um paralelismo sobre isso porque um colega suíço escreveu um texto sobre nós a propósito até do Teatro da Politécnica e do amarelo usado, em paralelo com o Adolf Loos, porque o mote do Loos era Moral e Estilo, e que no fundo nós conseguíamos contrapor isso com Poética e Ética, que era onde nós gostávamos de trabalhar, são coisas que para nós têm de ser indissociáveis. Tem de haver poesia, não só no trabalho. Na vida.”.

*Artigo originalmente publicado na edição de julho 2018 da Vogue Portugal.

Most popular

Relacionados

.jpg)

Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions

23 Nov 2024

.jpg)