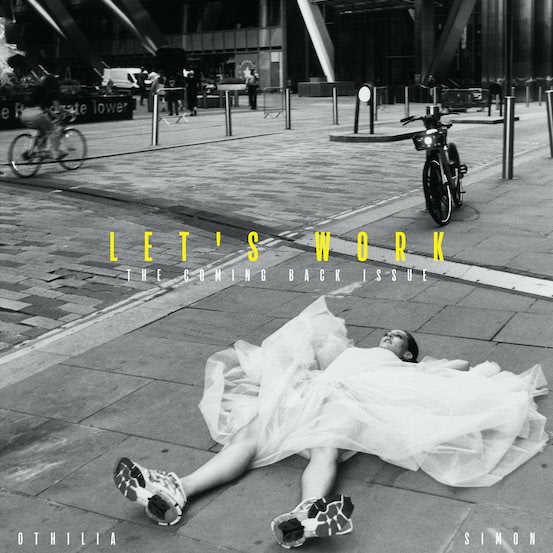

Back to Work Issue

Há uma adivinha que começa com um homem e o filho num acidente de automóvel de tal forma trágico que a criança precisa de intervenção cirúrgica imediata para sobreviver. Na chegada ao hospital, a autoridade máxima do departamento de Cirurgia diz que não pode operar: o rapaz é seu filho. Como é que pode ser, se o pai também está ferido?

No contexto de uma Vogue e do seu público maioritariamente feminino, talvez não seja difícil de adivinhar a resposta, mas a maioria dos inquiridos fica confusa com a questão, porque não consegue conceber um chefe de cirurgia que não seja masculino. A resposta certa: o profissional é a mãe do menino. É tão óbvia a solução quanto (não) surpreendente a quantidade de pessoas que a falha, porque ainda parece uma utopia ter mulheres em cargos de poder. E isso deve-se, também, ao facto da entrada da mulher no mercado de trabalho - ou melhor a visibilidade da mulher no mercado de trabalho - ter sido um feito relativamente recente: parece algo corriqueiro, isto de se ter uma carreira e uma vagina, mas também sabemos que são comuns as desigualdades nesse campo; pode parecer corriqueiro, isto de se ser uma mulher emancipada em sociedades desenvolvidas, mas também sabemos ser comum haver ainda muitas mentalidades que não acompanharam essa evolução. Parece algo corriqueiro o caminho de conquistas que as mulheres já fizeram no mundo dos negócios tanto quanto é corriqueiro continuar a exigir-se dela o mesmo papel social de há 50 ou 100 anos. Evoluímos (falando aqui num panorama de sociedades democráticas e ocidentais, sabendo que a disparidade é ainda mais acentuada em comunidades autoritárias e profundamente patriarcais), é verdade - mas como foi feita essa evolução, e para onde caminha esta mulher emancipada? Para a frente ou para trás? E o que falta evoluir? Porque, efetivamente, falta.

Importa corrigir, antes de mais, que o que se aborda aqui não é a entrada da mulher no mercado de trabalho, mas antes a sua valorização e visibilidade enquanto população ativa. “As mulheres sempre trabalharam e isso aplica-se não só em Portugal mas também a outros países, como França. A historiadora Michelle Perrot, no livro intitulado Le Chemin des femmes (Paris, Robert Laffont, 2019) enfatiza essa ideia”, começa por contextualizar Anne Cova, historiadora e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa). “O que aconteceu é que o trabalho das mulheres não foi sempre valorizado, remunerado e contabilizado nas estatísticas oficiais e temos de ter uma leitura crítica em relação a essas estatísticas. Nesse sentido, podemos falar de invisibilidade das mulheres porque não foram contadas, nomeadamente nas atividades no meio rural”, explica. “O ano de 2023 celebra os 75 anos da publicação do livro de Maria Lamas [escritora, jornalista, ativista política, feminista portuguesa, 1893-1983], As mulheres do meu país (1948), que mostrou, através da viagem que iniciou nos anos 40 do séc. XX em Portugal, que as mulheres portuguesas trabalhavam em todos os setores de atividade e as camponesas ocupavam um lugar de destaque, sendo Portugal, na altura, um país rural. Maria Lamas insistiu sobre o árduo trabalho nos campos, e não só, e a dureza do trabalho efetuado pelas mulheres é transversal n’As mulheres do meu país através das diversas profissões exercidas por elas em todos os setores – desde a indústria às minas – denunciando a precariedade e os salários inferiores aos dos homens. Maria Lamas pedia para as mulheres o direito ao trabalho em boas condições”.

Soa a familiar? A luta é antiga e, ainda que algumas batalhas tenham sido ganhas, a guerra está longe de sagrar o lado feminino vencedor neste tema da paridade, um tema a que também chegaremos. Primeiro, é preciso perceber a altura em que a invisibilidade deixou de ser interessante para a sociedade, uma alteração que não foi feita de forma linear nem permanente, mas de picos e vales intimamente ligados a outras alterações socioeconómicas históricas. Revoluções, como a Industrial, guerras e a criação e o desenvolvimento do ensino público, bem como a luta pelos direitos das mulheres e até a inflação e consequente aumento do custo de vida, criaram condições favoráveis para que o papel da mulher nas forças laborais se tornasse não só necessário como desejável. Por exemplo, muitas das estatísticas relacionadas com a revolução sexual são também um reflexo da revolução industrial, cuja emergência de uma indústria que possibilitou a mecanização dos processos agrícolas forçou a saída das mulheres da agricultura - um trabalho que desempenhavam, ainda que não contabilizado pela sociedade da altura - para outros postos de trabalho que surgiram também com o advento desta revolução dos sécs. XVIII e XIX e com a expansão do setor dos serviços. Ao início, esta “entrada oficial" no mercado de trabalho foi feita de forma não-ameaçadora, na falta de melhor palavra, para cargos de serviços e pouco exigentes fisicamente (esses, mais reservados à virilidade dos homens), bem como hierarquicamente menos preponderantes, como professoras, enfermeiras, costureiras… profissões com uma job description muito próxima do seu papel de cuidadoras bem enraizado na sociedade da altura. Aliás, as oportunidades surgiram, mas eram escassas e mal-pagas (com remunerações significativamente mais baixas que os seus homólogos masculinos), e o seu valor enquanto elemento da comunidade continuava sub-valorizado: ao longo do séc. XIX, a maioria das mulheres de classe média e alta não trabalhavam de forma remunerada e as que o faziam, esperava-se que parassem quando se casassem. Além disso, o acesso a determinadas profissões, como advogada e médica, permaneceram fechadas às mulheres, ao longo de várias décadas. Aliás, em 1913, há pouco mais de 100 anos, no Reino Unido, a Law Society recusou quatro mulheres de fazerem os exames à Ordem, tendo depois o quarteto feminino levado o caso, Bebb v The Law Society, a tribunal. A decisão jurídica manteve-se a favor da Law Society e foi instituído que as mulheres não eram consideradas “pessoas” dentro da relevância do Solicitors Act de 1843 (parte de um processo maior de regulação da área profissional jurídica). Só em 1919 este parâmetro foi revogado, na Sex Disqualification (Removal) Act, permitindo o acesso da mulher a esta profissão.

A pouco e pouco, as mulheres começaram a conquistar também as ocupações mais físicas, reservadas ao “sexo forte”, um feito em muito potenciado pela explosão da(s) guerra(s), uma realidade bem espelhada no poster que reside no imaginário coletivo da mulher enquanto força de trabalho: o cartaz de 1943 que mostra a personagem Rosie the Riveter de braço fletido sob o slogan We can do it foi originalmente concebida como propaganda, por J. Howard Miller, para a empresa de energia elétrica Westinghouse para promover a moral dos seus trabalhadores, durante o esforço que a II Guerra Mundial exigia, e a personagem ilustrada ficou icónica, enquanto representante das trabalhadoras envolvidas nesse esforço. É que o recrutamento de muitos homens para a batalha, tanto na I Grande Guerra como na II, deixou uma lacuna nos postos de trabalho na indústria que levou a que as mulheres começassem a preenchê-los, um argumento que não foi único, nem sequer o primeiro, num conjunto de condições que facilitaram este reconhecimento do papel profissional da população feminina. Esta conquista de cargos pesados não se traduziu numa mudança inabalável nem sequer linear: a verdade é que a luta pelo direito ao emprego teve avanços e retrocessos. “As guerras em geral com a participação dos homens na frente no combate fez com que as mulheres na retaguarda os substituíssem e exercessem todo o tipo de trabalho. No entanto, depois das guerras segue-se, em geral, períodos de refluxos para as mulheres que são ‘chamadas para o regresso ao lar’”, explica Cova. “Por isso, a cronologia é sempre fundamental para analisar as mudanças e ver se perduraram ou não”, ressalva a historiadora. O que não significa necessariamente uma regressão total, uma vez que em várias frentes se congeminava, seja pelo contexto social, seja pela vontade das suas atuantes, esta oposição a uma norma social datada sobre o papel feminino. Movimentos sociais complexos contribuíram para esta multiplicidade de vitórias, como o movimento feminista, legislação para oportunidades iguais, a expansão da área de serviços bem como do conhecimento, o aumento do custo de vida e um incremento no acesso à educação tornaram-se o cocktail perfeito para os direitos - incluindo o de voto - que foram sendo adquiridos até ao momento. “No que diz respeito às feministas, a reivindicação do trabalho para as mulheres foi uma constante para a maioria, conscientes que era importante para a sua independência financeira. Os movimentos feministas emergiram em vários países no fim do século XIX - enquanto movimentos, porque sempre houve atos isolados de feminismo (por exemplo, em França, Olympe de Gouges escreveu uma Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, 1791). Em Portugal, o CNMP [Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas] que reagrupava mais de vinte associações de mulheres, foi fundado em 1914, em Lisboa, antes do desencadear da I Guerra Mundial. As feministas esperavam, graças ao empenho das mulheres nas mais variadas profissões durante o conflito, obter direitos depois do fim da guerra, nomeadamente o direito de voto (mas isso não aconteceria em Portugal)”, explica a historiadora e autora de História Comparada das Mulheres (2008) e Mulheres e Associativismo em Portugal, 1914-1974 (2023).

Estes obstáculos não dissuadiram o percurso de profissionalização da mulher, com muitos outros fatores a impulsionarem o avanço feminino na mão de obra em geral, mesmo quando o fim da guerra anunciava o retorno às convenções usuais do papel social de cada género. Estes movimentos femininos que despontaram com mais veemência no início do séc. XX e que lutaram de forma mais ou menos violenta pelos direitos das mulheres foram um dos seus impulsionadores, a par e passo com a implementação da educação pública em massa. “A educação das mulheres era uma das grandes reivindicações do movimento feminista português cujo primeiro e segundo congressos organizados em Lisboa, em 1924 e 1928, pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas – Maria Lamas foi presidente do CNMP entre 1945 e 1947, data em que foi encerrado pela Estado Novo – intitulavam-se: feminista e de educação”, conta Cova. “As feministas da primeira vaga tinham consciência da importância de educar as mulheres para que elas pudessem ter trabalho remunerado. Convém lembrar que a taxa de analfabetismo era muito elevada em Portugal no início do século XX e ainda mais elevada para as mulheres do que para os homens: em 1900, mais de 80% das mulheres eram analfabetas e essa percentagem rondava os 65% para os homens. Essas percentagens vão diminuindo ao longo das décadas, mas mantêm-se elevadas (…) Atualmente (recenseamento geral da população de 2021), são 2,1% dos homens e 4% das mulheres que são analfabetos. Portanto, continua a existir um desfasamento entre homens e mulheres em detrimento delas. Em Portugal, hoje em dia, a taxa de emprego (2022) é de 52,6% para as mulheres e de 60,9% para os homens, o que ilustra também uma assimetria”, refere a investigadora. “Ao nível da formação académica, se olhamos pelos recenseamentos gerais da população disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, verificamos que na segunda metade do século XX, havia, em 1960, data em que ‘a população empregada foi pela primeira vez caracterizada segundo o grau de instrução’ um desfasamento entre os sexos no que diz respeito ao número de homens e mulheres no ensino superior, ou seja, havia menos mulheres do que homens. Esse desfasamento perdurou mesmo depois do 25 de Abril mas progressivamente a situação alterou-se e houve um aumento da escolarização das mulheres portuguesas, sobretudo no ensino superior. Hoje em dia, há mais mulheres do que homens que concluem o ensino universitário e politécnico: em 2021, 54.910 mulheres contra 38.439 homens (pordata.pt). Assim, no mercado do trabalho encontramos hoje mais mulheres licenciadas do que homens licenciados. Claro que convém sempre ter em conta as diferenças que existem entre os centros urbanos e rurais e nas diversas regiões, mas essa grande presença de mulheres diplomadas tem repercussão no mercado de trabalho em termos de qualificação dos recursos humanos femininos”.

Apesar de tudo isto, no mercado de trabalho em si, as discrepâncias primordiais mantêm-se - mesmo depois de séculos a palmilhar e a conquistar terreno, nomeadamente a da disparidade salarial: “Uma ideia importante que temos sempre de ter presente é que o mercado de trabalho não é neutro, isto é, existem assimetrias entre mulheres e homens”, ressalva Anne Cova. “Dentro dessas assimetrias, uma está relacionada com os salários mais baixos que auferem as mulheres em comparação com os homens. Essa disparidade salarial entre homens e mulheres subsiste ainda hoje e varia consoante os setores de atividade, mas ronda os 20%. Dentro das grandes mudanças que aconteceram em Portugal na segunda metade do séc. XX houve, nos anos sessenta, a participação dos homens na guerra colonial e a sua emigração. Consequentemente, aumentou a presença das mulheres no mercado do trabalho e passou a haver cada vez menos mulheres que trabalhavam apenas em casa”. Com efeito, um pouco por todo o globo, a participação feminina na economia continuou a aumentar ao longo do séc. XX e principalmente nos últimos 70 anos, com foco no aumento de trabalhadoras entre as mulheres casadas e a emergência de mudanças reais no local de trabalho, com as mulheres a ocuparem cada vez mais posições de poder e consideradas masculinas. A visibilidade de emprego no feminino foi gradual e feita a par e passo com as demais mudanças sociais, fomentando a expansão da mulher como uma mais-valia enquanto mão de obra, uma vez que estes marcos históricos também fizeram evoluir a datada convenção de uma mulher consignada à casa, ao criar a necessidade - e a possibilidade - de força de trabalho feminina fora dela. Mas as diferenças salariais, essas, demoraram mais tempo a esbater-se, em parte porque as necessidades do mercado foram mais céleres a precipitar o preenchimento desta lacuna do que a efetivar a mudança de mentalidades. Quando começou a haver alguma aceitação da mulher no mercado de trabalho, a crença vigente era de que os homens (continuavam) a ter de receber mais por serem os ganha-pão da família, ao mesmo tempo que se assumia que as mulheres solteira não precisavam de ganhar muito, porque só tinham de se sustentar a si próprias, ao passo que as mulheres casadas, uma vez que tinham outra fonte de rendimento familiar através do marido, também não necessitavam de um salário ao mesmo nível que o de um homem no mesmo cargo. Talvez aqui resida o rastilho principal para esta diferenciação ainda hoje se manter - somos vítimas de normas culturais desatualizadas, mas vigentes, ainda que residuais ou dissimuladas: “Sim, continua a haver desigualdades de género no mercado de trabalho”, confirma Anne Cova. “É preciso combater os estereótipos, como por exemplo a ideia de que os homens são a fonte principal dos rendimentos familiares e que o salários das mulheres são apenas um complemento. Os preconceitos fazem com que as mulheres sejam associadas ao cuidado e os homens ao sustento das famílias.” Mas não só: estudos indicam que os gestores das organizações tendem a promover alguém parecido dentro da sua "cultura organizacional”, “um dos seus”, e como a maioria dos gestores são homens, tendem a assumir que outros homens são mais adequados para perpetuar determinado cargo. Por outro lado, a progressão mais lenta na carreira por parte das mulheres em relação aos homens também se prende com questões cognitivas: há pesquisas que mostram que a mulher tende a autoavaliar-se de forma mais dura que os homens, o que gera o pressuposto de que os objetivos deles são frequentemente mais atingidos do que os delas.

Não é só aqui que nos sabotamos: muitas vezes, os preconceitos são alimentados, inconscientemente, pela própria mulher, ao ser conivente com um papel social que lhe foi atribuído há séculos e que, ainda que desatualizado, parece manter-se pela pressão social de continuar a dar resposta ao papel de outrora e à sua narrativa moderna. É que esta “entrada” no mercado de trabalho foi feita, por um lado, à custa (mas também como uma acumulação) da vida familiar: “com a entrada da mulher no mundo do trabalho, a vida familiar foi aquela que mais impacto sofreu e continua a sofrer”, aponta Joana Canha, psicóloga clínica. “Atualmente, esse impacto não se deve tanto ao facto de a mulher trabalhar, mas sim das horas de trabalho exigidas, pouca flexibilidade com imprevistos familiares, respeito e cuidado com o tempo pessoal e familiar e a pressão constante e crescente em conciliar um mundo com o outro. Continua a ser exigido à mulher que seja capaz de compatibilizar mais papéis, mais exigências e esteja presente nas variadas situações. Contudo, não são criadas estruturas mais flexíveis que possibilitem a articulação mais harmoniosa entre ambos os lados. Assistimos à necessidade de repensar como se trabalha em Portugal, fomentando uma maior igualdade nos papéis e responsabilidades (pessoais e profissionais) tanto para as mulheres como para os homens. A gestão da vida familiar deve ser uma parceria, permitindo assim tempo e espaço para a individualidade. O aumento do tempo de trabalho é proporcional ao aumento do tempo que os filhos estão na escola ou ATLs e, consequentemente, as famílias têm muito menos tempo de qualidade juntas, essencial para o desenvolvimento e equilíbrio emocional; vivem todos juntos, mas por vezes não se conhecem. Não é por desinteresse, mas pela enorme pressão, rapidez e cansaço com que se vive hoje”. O que não deixa de ser curioso, porque a par e passo com esta profissionalização da mulher, também surgiram políticas de proteção à maternidade para permitir que a mulher conseguisse conciliar, da forma mais confortável e sem prejuízo para a sua vida familiar, os dois papéis. Mas aquilo que se muda em política, nem sempre se muda em mentalidades: a legislação embrionária sobre licenças de paternidade, defendida pela International Labour Organisation Maternity Protection Convention, de 1919, e gradualmente implementada por toda a Europa nas décadas seguintes, tinha como principal propósito a proteção da saúde maternal na altura do nascimento e desenvolvimento da criança, enfatizando, de certa forma, o papel tradicional da mulher enquanto esposa e mãe numa sociedade patriarcal.

Claro que as décadas têm dissipado este ênfase, colocando em pé de igualdade licenças para os pais, e aliviando o papel da mãe - no início do séc. XXI, a maioria dos países com salários altos (os nórdicos foram pioneiros nesta matéria) tinham posto em prática um rol de políticas de licença parental e benefícios para a família com o duplo objetivo de fomentar a igualdade de género bem como beneficiar o desenvolvimento da criança. O avanço não é, no entanto, global, nem sequer transversal a todas as sociedades ocidentais; os estereótipos perduram, ainda que não explicitamente, implicitamente - por exemplo, a ausência por questões de licença e outros preconceitos sociais fazem com que muitos empregadores continuem a preterir a contratação das mulheres. E, mesmo para a mulher, continua a ser uma batalha psicológica almejar tudo: carreira e maternidade/família. “É indiscutível a deterioração da saúde mental no geral”, começa por ressalvar a psicóloga. “O ritmo de vida acelerado, a exigência do trabalho e a enorme dificuldade da conciliação entre a vida privada e profissional são grandes fatores para a saúde mental estar ‘em crise’. A pressão de dar resposta tanto à família/casa assim como ao trabalho, sem descuidar de um ou de outro, constitui um risco para a estabilidade emocional. Muitas vezes este malabarismo é feito à custa de poucas horas de sono (essencial para o bom funcionamento psicológico e físico) e poucas ou nenhumas horas de desfrute e descontração (também indispensável para o aumento da criatividade, produtividade e bem-estar). As mulheres, regra geral, apresentam maiores níveis de ansiedade e pressão em conciliar os vários papéis que têm (trabalhadora, mãe, cuidadora) e muitas vezes sentem-se obrigadas a esconder o impacto emocional desta gestão sob pena de serem vítimas do preconceito de não saberem gerir ou serem ‘complicadas’”, sublinha Joana Canha. Anne Cova refere também que “as portuguesas têm em geral cada vez menos filhos: a taxa de fecundidade é atualmente de menos de dois filhos (1,23) e esse dado pode ser relacionado com várias razões como as dificuldades em conciliar trabalho fora e dentro de casa, mas não só; tem ainda a ver com muitas outras variáveis, como, por exemplo, com as aspirações das mulheres que querem ter uma profissão e progredir na carreira profissional. (…)No entanto, as mulheres que são mães continuam ainda hoje a enfrentar dificuldades em conciliar o trabalho com a maternidade apesar dos importantes avanços legislativos, nomeadamente depois do 25 de Abril. Assim, perduram as desigualdades e estamos ainda longe da paridade desejável. As leis são fundamentais, mas devem ser bem aplicadas, o que não acontece sempre. Por exemplo, se hoje em dia é ilegal penalizar as mulheres que requerem licenças de maternidade, na realidade em termos de progressão na carreira isso pode prejudicá-las. As feministas do passado e de hoje pedem uma boa aplicação daquelas leis que são progressistas e são vigilantes em relação aos retrocessos que podem sempre surgir. Nenhum direito é adquirido para sempre - vimos o que sucedeu com a legislação sobre o aborto nos EUA onde desde 24 Junho de 2022 o direito ao aborto deixou de ser constitucional depois do Supremo Tribunal ter derrubado o caso Roe v Wade que o garantia. Ainda assim, ativistas feministas manifestaram-se no dia 22 de Janeiro de 2023 para comemorar os 50 anos de Roe v Wade”.

Qual é coisa, quem é ela? É a Mulher numa luta constante, mas não sequencial e, provavelmente, sem fim à vista: enquanto houver réstia de estereótipos e preconceitos sociais de outros tempos a perdurarem de forma sistémica, esta é uma guerra que tem muitas batalhas ganhas mas que continua com muito terreno pela frente para desbravar, assim como muito terreno conquistado para proteger e salvaguardar. “Alterar as mentalidades é um processo moroso. As leis são fundamentais mas não são sempre bem aplicadas e podem existir também lacunas e retrocessos. Para mudar as mentalidades, há um longo caminho a percorrer que passa pelo combate contra os estereótipos de género”, garante Anne Cova. Para tal, é preciso o contributo de toda a sociedade, em geral, e das mulheres em particular. “A luta contra a desigualdade de género beneficiaria muito se as mulheres conseguissem estarem mais unidas, se fossem mais tolerantes e menos críticas consigo próprias e principalmente umas com as outras”, opina Joana Canha. “A criação e vivência de um sistema de suporte e de união entre as mulheres, onde seriam mais empáticas e apoiantes entre si, impulsionaria (em muito) o empoderamento das mesmas. Assim, seria menos difícil combater a desigualdade de género no mercado de trabalho. Para tal, é urgente normalizar e apoiar o cuidado da saúde mental, dar espaço ao desfrute do tempo livre, respeitar o tempo do trabalhador (não ser tudo urgente e/ou não normalizar as horas extraordinárias) e criar políticas de proteção à conciliação da vida familiar com a profissional”. E há esperança de que isso aconteça? A psicóloga clínica acredita que sim: “ao olharmos o percurso feito desde a altura que a mulher começou a trabalhar fora de casa até aos dias de hoje, é indiscutível que as conquistas têm sido feitas (ainda que sejam insuficientes). Precisamos de acreditar que este é um caminho que pode e deve continuar a ser percorrido de forma a (pelo menos) diminuir os preconceitos e eventualmente (muito eventualmente) acabá-los. Para tal, é necessário mudar a forma como vemos a mulher no mundo do trabalho e para isso será necessário educar para a mudança. Não é (nem será) um caminho simples e sem obstáculos, mas precisamos de acreditar que é possível. Devemos isso ás mulheres que iniciaram este percurso e às gerações futuras”, remata Joana Canha. A psicóloga e a investigadora, seguramente, acertariam na adivinha de abertura.

Most popular

.jpg)

.png)

Relacionados